佐元工務店リブランディングイベント トークセッション<前編>

佐々木秀之教授が語る「内発と外発」の地域価値創造

2025年7月14日、佐元工務店はリブランディングを発表するローンチイベントを開催いたしました。

創業70周年を迎えた弊社が掲げた新たなミッション「この地に根差し この地を愛し この地で活きる」には、地域工務店としての覚悟と未来への希望が込められています。

今回のイベントでは、宮城大学地域創生学類長の佐々木秀之教授を迎えてスペシャルトークセッションを行い、地域創生の専門家の視点から工務店の役割について深い洞察をいただきました。

震災復興の現場で生まれた住民参加型まちづくり

佐々木教授は地域資源の活用や人口減少社会における地域課題の解決に向け、理論と実践の両面からアプローチされている地域創生の専門家です。教授の地域創生への本格的な取り組みは、東日本大震災の復興過程から始まりました。

佐々木教授「私が宮城大学に着任したのは2016年で、佐藤社長が代表取締役になられた年と同じです。当時はまだ震災復興の最中でした。宮城大学に地域創生学類を作ろうということで着任し、この10年間で地域と自治体、企業を結びつけるような取り組みを続けてきました。私も仙台出身なので、この豊かな東北でいかに暮らしていくかというのをミッションとしています」

使えば宝、使わなければゴミ

富谷宿観光交流ステーション「とみやど」の舞台裏

教授が特に力を入れてこられたのが、各地でのコミュニティ・プレイスを作ること。その代表例が、富谷宿観光交流ステーション「とみやど」プロジェクトです。

佐々木教授「最近、高校生から『とみやどを作った人ですよね』と言われますが、私の役割は設計ではなく、もっと前のプロセス。地域の人たちが、どういう場所をつくりたいのかを、学生たちとヒアリングし、ステークホルダー間の合意形成をしました。ハードを建てる際には、やはり住民の意見を聴きながら、一緒に作っていくことが重要です」

このプロジェクトで教授が重視したのが、地域にある既存の資源を活かすという考え方です。

佐々木教授「地域にはありとあらゆる資源があります。使えば宝になりますが、使わなければゴミになってしまいます。例えば、とみやどには醤油屋で使われていた樽がありましたが、今これを作る技術は東北にはありません。こういったものを愛おしく思って活用するようにしています」

地域の「いいもの」を世界に届ける「内発と外発」理論

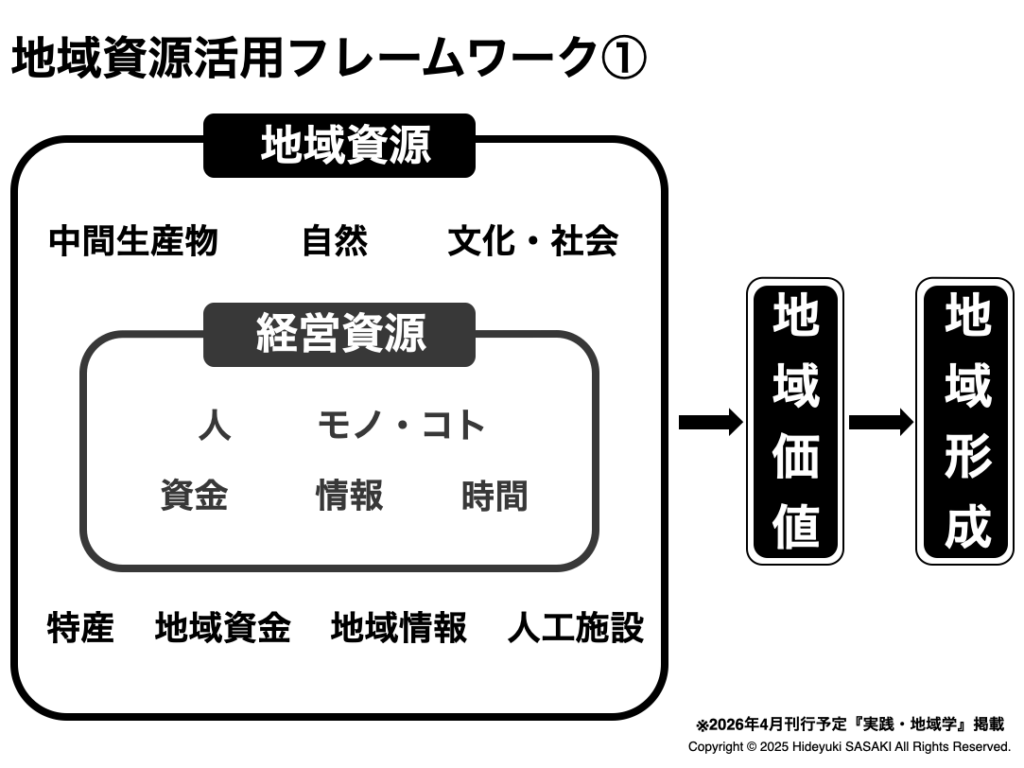

一連の実践を通じて、教授が体系化されたのが地域創生のフレームワークです。

佐々木教授「真ん中にあるのが経営資源(人・資金・情報など)です。企業経営では、これらの経営資源をいかに組み合わせて事業を行うかということが考えられています。地域創生においては、経営資源だけでなく、地域資源が重要です。地域のありとあらゆる資源を、さらに組み合わせて価値を作っていくのです」

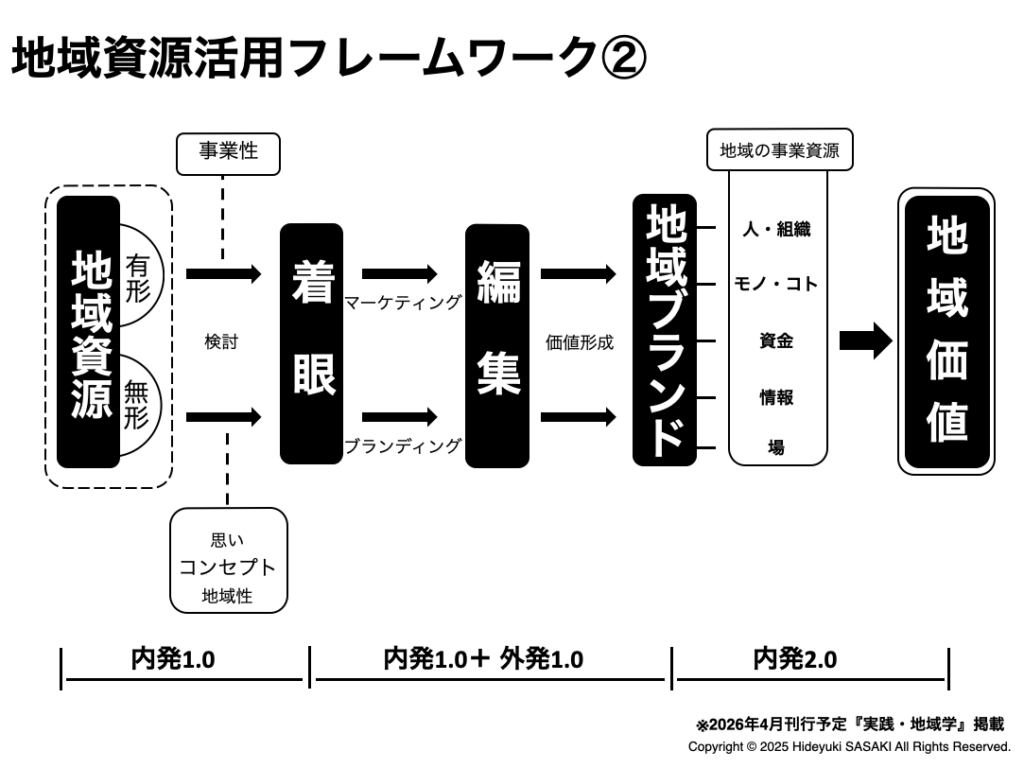

ここでいう地域資源とは、醤油屋の樽のような「有形」のものから、伝統技術や文化的背景のような「無形」のものまで、さまざまです。これらを活用するときには、二つのことを考えます。

佐々木教授「一つは事業性、この地域資源をどうやって換金できるのか。もう一つは、その地域の想いをどうやって伝えればいいのかということです。これが『内発』と言われます」

まず地域の人々が「これはいいものだ」と気づく段階が「内発」です。しかし、その良さを多くの人に伝え、ビジネスとして成立させるには「外発」、つまり外部の力が必要になります。

佐々木教授「地域の皆さんは『これいいんだよな』と、本当にいいものを知っています。ただ次の編集のフェーズ、マーケティングやブランディングは、地域の人たちだけでは難しいとされるところです。このフェーズで外の力とうまく連携することで、良い地域ブランドが生まれ、地域の価値にしていくことができます」

万葉の時代から続くミヤギノハギの「内発と外発」物語

この「内発と外発」理論の典型例として教授が挙げられたのが、弊社がリブランディングのシンボルに選んだ「ミヤギノハギ」。万葉集には約4,500首の和歌が収められていますが、その内の141首に「萩」という言葉が使われています。特に「ミヤギノハギ」は、都の人々にとって憧れの地・陸奥(みちのく)を象徴する存在でした。

佐々木教授「ミヤギノハギは県の花となっていますが、実はそれを評価したのは外の人なんです。歌枕でミヤギノハギが使われていますが、それを京の都で歌に詠んだ人たちは、ミヤギノハギを実際に見たわけではありません。美しいこの地域のことを想像してくれていたわけです。これこそが地域ブランド創造のお手本であり、ミヤギノハギをモチーフに取り入れたところに非常に敬服しております」

後編へ続く

後編では、佐藤社長との対談を通じて見えてきた、新社屋のコミュニティハブとしての役割、縮小市場での成長戦略について詳しくお伝えします。